Jukebox NBA 2015-16: Sixers, a loteria do Draft e uma tremenda sabotagem

Giancarlo Giampietro

Em frente: já estamos nos playoffs e o blog vai tentando fazer uma ficha sobre as 30 franquias da liga, apelando ainda a músicas, fingindo que está tudo bem. A gente se esbalda com o YouTube para botar em prática uma ideia pouco original, mas que pode ser divertida: misturar música e esporte, com uma canção servindo de trilha para cada clube. Tem hora em que apenas o título pode dizer algo. Há casos em que os assuntos parecem casar perfeitamente. A ver (e ouvir) no que dá. Não vai ter música de uma banda indie da Letônia, por mais que Kristaps Porzingis já mereça, mas também dificilmente vai rolar algo das paradas de sucesso atuais. Se é que essa parada existe ainda, com o perdão do linguajar e do trocadilho. Para mim, escrever escutando alguma coisa ao fundo costuma render um bocado. É o efeito completamente oposto ao da TV ligada. Então que essas diferentes vozes nos ajudem na empreitada, dando contribuição completamente inesperada ao contexto de uma equipe profissional de basquete:

A trilha: “Sabotage”, Beastie Boys

Haaaaaja coração amigo! É hoje! É final de campeonato!

(Mas, não, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora do Toronto, do Cleveland ou do LeBron. Para vocês, começa a decisão do Leste, é verdade, mas ninguém está ligando muito para quem é campeão de conferência, mesmo que caia todo aquele confete em quadra e que o proprietário do clube vá fazer um discurso empolgado. Não vale nem mesmo para o Oeste Selvagem, com o Thunder já aprontando para cima dos atuais campeões.)

Vamos fazer uma pausa na programação regular dos playoffs e nos dedicar à outra atração da noite de NBA nesta terça-feira. No caso, a loteria do Draft, cientes de que para muitos clubes esse evento pode ser um marco da virada, de um mundo melhor. Dentre os 14 clubes participantes, nenhum está mais interessado do que o Philadelphia 76ers, que venceu um total de 28 partidas nos últimos dois campeonatos (quase um terço do que o Warriors conseguiu só neste ano, contando playoffs). O intuito é ser premiado com um novato que possa mudar o seu curso — de lanterna da liga, a candidato ao título num futuro breve.

>> Não sai do Facebook? Curta a página do 21 lá

>> Bombardeio no Twitter? Também tou nessa

Ok. Essa última frase pode soar meio simplista demais. Quando Sam Hinkie convenceu os proprietários da franquia de seu plano audacioso, ele apostava fortemente na sorte do Draft, mas não só nisso. Havia todo um plano para manter a folha salarial baixa, o que lhe gerou oportunidades no balcão de trocas, e também para tentar garimpar talento jovem bruto, pouco badalado, com a esperança de desenvolvê-los em jogadores baratos e sólidos, para que estivessem prontos para o momento em que o time pudesse lutar por algo significante. De acordo com Hinkie e o acionista majoritário Joshua Harris, era o título e tão somente o título que eles queriam.

Para chegar lá, a história da NBA mostra que são necessárias basicamente as chamadas superestrelas, os jogadores transcendentais, em torno dos quais você vai montar seu elenco. É só ver os finalistas de conferência pata entender: o Toronto de Lowry e DeRozan é uma exceção em meio aos Durants, Westbrooks, LeBrons e Curries. O Detroit Pistons de 2004 foi o último time a quebrar este tabu, e escalava em seu quinteto inicial quatro eventuais All-Stars.

A matemática histórica, pelo qual o supernerd Hinkie tem profundo apreço, também diz que o Draft é a alternativa mais provável para conseguir esse tipo de jogador. Mais do que trocas e agentes livres. E aí a lógica, fria e feia, da liga, indica que é melhor você perder, perder e perder. Quanto mais derrotas, maiores as chances no recrutamento. E Philly (não?) jogou o tempo todo para isso. Está aí a primeira sabotagem — seguinndo as regras, diga-se — à qual os Beastie Boys fazem referência (numa das músicas mais legais e únicas dos anos 90, bem como num dos clipes mais cool da história, dirigido pelo genial Spike Jonze).

Acontece que, nesse processo todo, em meio a tanta racionalidade e paciência, você ainda vai precisar, sim, de sorte. O que não deixa de ser irônico ou até mesmo maluco, já que não passa de um exercício de fé em números e probabilidades. Para esta noite, o time agora comandado por Bryan Colangelo tem 26,9% de chances de obter a primeira escolha. Simultaneamente, torce para que o Lakers saia do Top 3 e seja obrigado a lhe repassar sua seleção. (Sim, para o Lakers também é dia de final, de um tipo beeem diferente ao qual Magic e Kobe estavam acostumados). Agora, nada disso está garantido. Existem cenários em que os argelinos podem assumir o primeiro lugar, com o Sixers caindo para quarto. É uma loteria, diacho.

Basta ver o que ocorreu com o próprio clube nos últimos dois anos. A pior campanha/maior chance de triunfo no Draft se transformou em duas terceiras escolhas seguidas e dois pivôs que são incógnitas. Aí entra o fator competência também. Os primeiros ativos acumulados por Hinkie não foram aproveitados da melhor forma. Pensem o seguinte: mesmo que Philly mão tivesse dado maiores saltos nos últimos três anos, Jahlil Okafor, Joel Embiid, Dario Saric, Nerlens Noel e Michael Carter-Williams ainda poderiam ser, hoje, Kristaps Porzingis, Aaron Gordon, Clint Capela, C.J. McCollum e Giannis Antetokounmpo.

Por mais cedo que seja para avaliar Okafor e, principalmente, Embiid, pelo fato de ele nem ter jogado na NBA ainda, acho que dá para dizer que a versão alternativa de Draft acima não teria resultado na demissão do mentor desse plano todo. Por mais planilhas e recursos que tenha utilizado, as coisas não saíram da melhor forma. De novo: está cedo para julgar tudo isso. Após dois extenuantes e aflitivos anos de reabilitação, rumores, tweets cômicos e viagens para o Catar, pode ser que o camaronês Embiid siga uma trilha diferente, deixe Greg Oden para trás e domine as tábuas. Pode ser que Noel e Okafor encontrem uma forma de dividir a quadra. Que Saric chegue em julho e produza mais até que Mirotic. Que Carter-Williams se transforme na quarta escolha deste ano, via Lakers. Enfim. Tem muito em jogo ainda.

O cruel aqui? Que Hinkie não vai estar por perto para ver nada disso. Aliás, toda a curiosidade para saber onde passará as noites da loteria e do Draft em si. À frente da TV? Tablet ligado? Torcendo para o quê? Pessoalmente, se o chamado “Processo” render dois jovens de talento neste ano e no início da virada para a franquia, ao menos vai ter o prazer de ver algo que planejou vingar. Mesmo que à distância.

Depois de se gabarem pela audácia e paciência que tinham com as ideias de Hinkie, os proprietários do Sixers acharam, por bem, contratar um Jerry Colangelo para supervisionar as ações do cartola, em dezembro. A parcimônia havia acabado, com a equipe novamente perigando não só ser a pior da temporada, como de toda a história. Quando foi anunciado como “chairman” do departamento de basquete, Colangelo disse que trabalharia ao lado do gestor, como um consultor, um conselheiro. Ninguém na NBA acreditou: um cara desta estatura não voltaria à liga só para fazer pose e dar alguns pitacos. Exatamente quatro meses depois, Hinkie pediu demissão, ao saber que não só o Colangelo pai ficaria por ali, como estavam contratando seu filho também, Bryan.

Por quê? Bem, ao que tudo indica, o breve convívio entre ambos deixou claro de que suas visões de gestão não poderiam ser mais diferentes. O Colangelo pai era a velha guarda, Hinkie representa um movimento que talvez nem tenha tanto fôlego assim na liga, pelo menos não em seus radicalismos. Um sempre foi dos mais comunicativos, a ponto de ser convocado por David Stern para salvar a USA Basketball. Deu no que deu: sob sua supervisão diplomática e atuante, a seleção americana está invicta desde 2007. O outro valorizava tanto o segredo como um trunfo que chegava a alienar até mesmo seus subalternos, técnicos e jogadores. Para não falar de agentes, concorrentes, e torcedores. A chiadeira era geral.

De modo que, quando Hinkie entregou sua carta de demissão aos proprietários, não poderia realmente acreditar que ficaria naquilo mesmo. Não levou nem mesmo duas horas para que o documento de 13 páginas (!) vazasse, e via ESPN ainda. Essa foi a segunda sabotagem, como consequência da primeira. Que o dirigente tenha ficado mordido com isso é muito revelador sobre sua maneira de enxergar a liga como um universo de Jogos Vorazes, e só. São 30 clubes apenas, a competitividade é enorme, claro. Mas uma pequena comunidade dessas também não se sustenta sem ombros amigos.

A abordagem silenciosa e meticulosa de Hinkie foi até mesmo equivocadamente vangloriada por seus seguidores. Era um modo de controlar o fluxo de informação e lhe colocar em vantagem. Ele realmente acreditava nisso. Quando Colangelo chegou e lhe sugeriu que se expusesse mais, talvez tenha dado mais entrevistas em semanas do que havia feito em dois anos. Mas o estrago de relações públicas já era imenso.

Hinkie não foi o primeiro a adotar a estratégia do quanto pior, melhor. Em 2002, Cleveland e Denver fizeram de *nada* para terem a chance de selecionar LeBron ou Carmelo (e Darko!). Sam Presti conseguiu Kevin Durant em 2007 e não quis saber de acelerar a construção do antigo Seattle SuperSonics. Aí, em OKC, adicionou Westbrook e Harden e mais. Presti também não lá tão afeito assim a entrevistas, por exemplo. Mas o que se viu em Philadelphia foi algo mais drástico, supostamente com o aval dos donos da franquia e que, até o momento, não conseguiram nenhum jogador que desperte tanto interesse assim como acontecia com LBJ e Melo há 14 anos.

Se for para falar do futuro do clube, todavia, é inegável que Bryan Colangelo assume um departamento de basquete em situação muito melhor que a que de seu predecessor. Jrue Holiday, Evan Turner, Thaddeus Young e Spencer Hawes são bons jogadores, bacanas e tal, mas este núcleo não prometia muito mais do que as 34 vitórias que haviam somado em 2013. Ah, eles tinham o fantasma de Andrew Bynum rondando por lá também.

Agora o clube tem três pivôs jovens e promissores, um ala-pivô croata de visão de quadra rara, alguns atletas jovens, interessantes e baratos (como Robert Covington, Jerami Grant, Richaun Holmes e TJ McConnell) mais duas escolhas extra neste Draft (e potencialmente a do Lakers ainda). É verdade, de todo modo, que não está claro se Okafor e Noel podem jogar juntos. Os resultados do primeiro ano da jovem parceria não foram animadores. Embiid perdeu seus dois primeiros anos de desenvolvimento e, como Andrew Wiggins, seu companheiro de Kansas, pode comprovar, leva tempo para entender e encarar os desafios da liga – logo, pode ser que, na melhor das hipóteses físicas e clínicas, o pivô chegue ao final de seu ano de contrato ainda aprendendo em quadra, e aí terão de pensar no que fazer com tantos grandalhões. Existe um núcleo montado aqui, mas que ainda pedirá uma ou outra troca até ficar balanceado.

Em geral, Philly levou a melhor na grande maioria das trocas que realizou de 2013 para cá. Peguem, por exemplo, o roubo cometido contra Sacramento no ano passado, sendo a arma um telefone celular ou um charuto, sei lá, apontada para um inexperiente Vlade Divac. Vamos lá: Philly tem o direito de trocar sua escolha com a do Kings neste recrutamento. Isto é, caso o clube da capital californiana os ultrapasse no sorteio, serão obrigados a lhes conceder a honra. E quer saber mais? O 76ers tem o direito de repetir isso no ano que vem. Além disso, vai ganhar a escolha de 2018. E ainda pode ver se Nik Stauskas vai se dedicar um pouco mais nos treinos e virar o ala que conquistou os olheiros em Michigan. Danny Ainge e Daryl Morey certamente aprovariam um negócio desses.

Foram muitas negociações fechadas por Hinkie, mas quase sempre pensando adiante. Josh Harris e seus sócios só não tinham a confiança de que ele seria o homem certo para assumir esta segunda fase do plano de reconstrução, como avaliador de talentos e comunicador. Agora, outro cartola vai ter o privilégio de decidir o que fazer com tantos recursos disponíveis. Certamente os demais candidatos ao cargo de gerente geral liga afora acompanharam tudo com muita atenção. S conduta agressiva de alguma forma feriu um código que não está escrito, nem divulgado em lugar nenhum. Seu rebaixamento também mostra que a paciência dos proprietários com o processo de detrimento dos resultados sempre vai ter limite, independentemente do ramo de negócios que venham. Esses caras, bilionários, produtores da própria riqueza, agora se levantam em suas bases – não necessariamente em Philly –, tomam um bom café nutritivo, dão aquela corridinha ou malhada, botam o header, disparam emails e mensagens, mas estão suando frio, ansiosos, como qualquer torcedor comum, esperando que tantas derrotas tenham acontecido por um bom motivo. Eles precisam de sorte.

A pedida? Uma escolha número dois de Draft e que o Lakers saia do Top 3.

A gestão: não dá para falar muito sobre o que Bryan Colangelo está fazendo em Philly. Afinal, até agora, de concreto, o que sabemos é que ele só contratou um braço direito: Marc Eversley, com quem trabalhou em Toronto e estava em Washington como vice-presidente de scouting. Por enquanto, também decidiu manter Brett Brown, por mais que a presença de Mike D’Antoni, com quem o dirigente se deu tão bem em Phoenix, seja uma ameaça considerável. O resto está por vir.

Jerry tem mais moral, claro, na liga. Seja como técnico, gerente geral ou dono, o Phoenix Suns teve muito sucesso com sob seu controle. Ele foi, na verdade, o primeiro ‘GM’ do clube, em 1968. Ficou por lá até 2004, quando, já como proprietário, vendeu o clube para um grupo de investidores liderado por Robert Sarver. Nestes 36 anos, o clube ‘só’ foi a duas finais, mas foi aos playoffs em 23 ocasiões, incluindo uma sequência de 1988 a 2001. Foi eleito quatro vezes o Executivo do Ano, um recorde.

Não está claro qual será a sua influência nas próximas semanas. Assim que contratou o filho, abriu mão da nomenclatura de ‘chairman’ do departamento de basquete para ser um consultor especial do sócio controlador, Joshua Harris. Mesmo o fã mais ligado a Hinkie espera que ele não fique tão distante assim.

Não que Bryan seja um simples produto do nepotismo. Ao ser eleito o melhor cartola da NBA em 2005, ainda em Phoenix, e em 2007, já em Toronto, elevou a seis o número de troféus da família. O problema é que a última impressão que deixou na metrópole canadense não foi das melhores.

Com uma base europeia em torno de Chris Bosh, o Raptors foi aos playoffs nos dois primeiros anos de administração. Em 2010, ainda conseguiu 40 vitórias, mas bateu na trave e perdeu Bosh. Em 2011 e 2012, não passou de 23 vitórias. Em 2013, foi afastado da gerência da equipe e se demitiu. Um desfecho deprimente. A busca por talento de fora (seja jogadores em atividade na Europa como Anthony Parker, José Calderón e Jorge Garbajosa ou de estrangeiros como Rasho Nesterovic e Carlos Defino) foi uma boa sacada para uma cidade que tinha dificuldade para atrair atletas americanos de ponta. Receber Kyle Lowry de Houston em troca de uma escolha de Draft foi excelente também, assim como a escolha de DeMar DeRozan em 2009.

(Aliás, em termos de Draft, teve grandes acertos em Phoenix ao selecionar tanto Amar’e Stoudemire como Shawn Marion em oitavo. Steve Nash ele topou em 15o, mesmo com Jason Kidd e Kevin Johnson no elenco. Leandrinho saiu no final da primeira rodada. Se Casey Jacobsen e Zarko Cbarkapa não deixaram tanta saudade assim, seus achados foram mais relevantes.)

No geral, porém, falhou em montar em Toronto elencos competitivos mesmo numa conferência esvaziada. E o símbolo da derrapada acaba unindo por coincidência o interesse por europeus e o tino para o Draft, quando Andrea Bargnani foi eleito o primeiro europeu número um de Draft, em 2006, logo que chegou.

O italiano foi mais um candidato a próximo Nowitzki que deu errado. Ao contrário de Nikoloz Tskitshvili, porém, saiu do Bennett Treviso como um jovem produtivo, que ia para a quadra. Na NBA, porém, nunca sr tornou um reboteiro minimamente decente para ganhar a confiança de treinadores. O italiano mostrava potencial, mas não conseguiu montar o quebra-cabeça inteiro. Foi mais um a sair vaiado de Toronto, sem encontrar seu lugar ao lado de Bosh (são jogadores similares, no fim), mas também irritando uma torcida passional pela passividade em quadra.

Para quem venerou ou aturou Hinkie por quase três anos, só esperam que, num posto tão alto de Draft, o mesmo tipo de história não aconteça.

(Bônus: o Philadelphia 76ers se tornou nesta segunda-feira o primeiro clube a vender o pequeno espaço para patrocínio em sua camisa. O parceiro foi ligeiramente estranho, devido à grande ameaça de um conflito de interesses: o site StubHub.com, de compra e venda de ingressos para eventos esportivos e culturais. O acordo vale por três temporadas e US$ 15 milhões no total.)

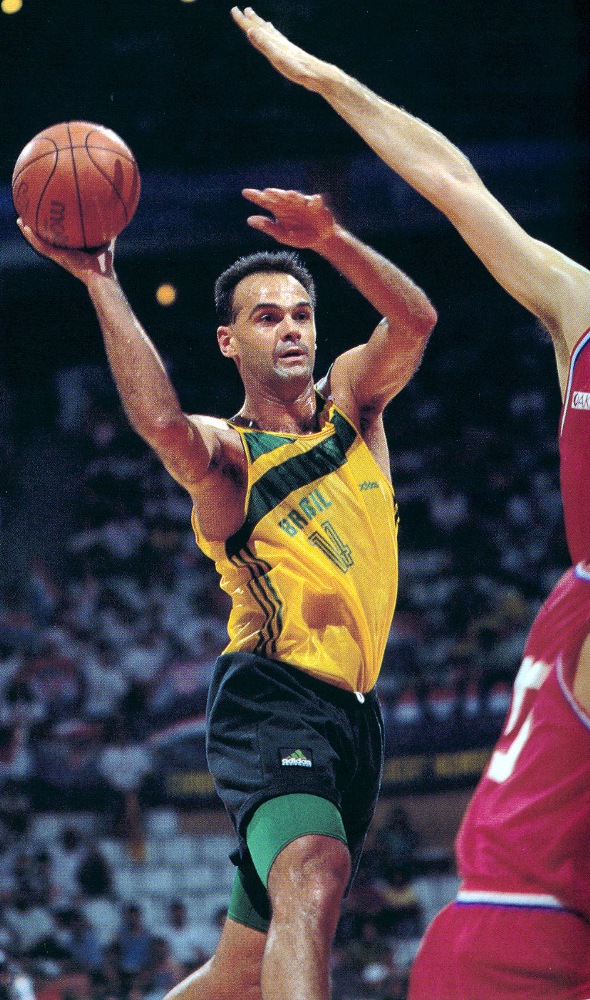

Um card do passado: Allen Iverson. O Sixers é um dos times mais tradicionais da NBA, podendo pendurar a camisa de diversos craques da liga. Wilt, Dr. J, Moses, Barkley, Greer, Cunningham e muito mais. Mas isso não quer dizer que o período atual de draga. Que tal voltarmos 20 anos no tempo?

Um card do passado: Allen Iverson. O Sixers é um dos times mais tradicionais da NBA, podendo pendurar a camisa de diversos craques da liga. Wilt, Dr. J, Moses, Barkley, Greer, Cunningham e muito mais. Mas isso não quer dizer que o período atual de draga. Que tal voltarmos 20 anos no tempo?

No início da década de 90, o próprio Barkley já tinha sacado tudo: se ficasse em Philly, iria se se lascar geral, e, talvez, ao final de sua carreira, não houvesse legado nenhum, Dream Team à parte. Antes de Chuckster forçar troca para Phoenix, o time havia vencido 35 partidas. Nos quatro anos seguintes, entre 1992 e 96, caiu de 26 para 18 triunfos. Claro que, segundo os padrões de hoje, isso poderia ser visto até como um sucesso. Para um clube que ganhou três títulos e chegou a nove finais, é ridículo. Como Hinkie bem sabe, todavia, sucessivas campanhas ruins levam ao acúmulo de altas escolhas de Draft. E aí chegamos a 1995-96, o fundo do poço desta era, com os 18 triunfos que resultariam no pick #1 daquele ano, Allen Iverson, que dispensa apresentações, embora até possa ser irreconhecível sem as trancinhas, a proteção no braço e tantas tatuagens.

Iverson foi a segunda escolha número um da história do clube, depois de Doug Collins, em 1973, logo depois da final olímpica mais controversa da história. As lesões no joelho abreviaram a carreira de Collins, que foi eleito quatro vezes All-Star, mas parou aos 29 anos. Iverson, baixinho e magrinho que só, foi mais longe. Jogou 13 anos, até os 34, dos quais 11 foram pelo time que o selecionou.

Com cinco anos de franquia, num Leste enfraquecido, Iverson conseguiu levar o Sixers de volta às finais da NBA pela primeira vez desde o título de 1983, quando Barkley ainda nem havia entrado na liga (foi novato em 1984). Se Embiid, Okafor, Noel, ou, quiçá, Ingram/Simmons puderem um dia levar o clube até uma nova decisão, todas essas derrotas terão valido a pena?

***Receba notícias de basquete pelo Whatsapp***

Quer receber notícias de basquete no seu celular sem pagar nada? 1) adicione este número à agenda do seu telefone: +55 11 99006-9654 (não esqueça do “+55”); 2) envie uma mensagem para este número por WhatsApp, escrevendo só: oscar87