Blake Griffin sem limites: astro domina os playoffs e os críticos

Giancarlo Giampietro

Com a explosão muscular para cortar a quadra inteira e deixar os pivôs comendo poeira, a força física para trombar com eles no meio do caminho e uma capacidade descomunal para saltar, podendo engolir o aro e o defensor ao mesmo tempo, Blake Griffin virou coqueluche quase que de modo instantâneo na NBA – só não dá para dizer que foi logo de cara, mesmo, pelo fato de ele ter perdido praticamente todo o primeiro ano de contrato por conta de uma cirurgia no joelho. O ala-pivô dominava os highlights, viralizando cada uma de suas vítimas no embate aéreo, levantando o público do Staples Center como só um certo Kobe fazia.

Para muitos, isso já seria o bastante. Camisas vendidas aos montes, uma fila de patrocinadores para tentar convencer seu agente, o temor dos adversários. O estrelato já estava garantido, oras. Em Los Angeles, ainda por cima, metrópole na qual o esportista tem o privilégio de se tornar o ídolo dos ídolos (de Hollywood). Tal como Kobe, aquele que é aplaudido por um Nicholson, um Denzel ou um Di Caprio.

>> Não sai do Facebook? Curta a página do 21 lá

>> Bombardeio no Twitter? Também tou nessa

Acontece que Griffin sempre teve em mente coisas muito maiores que o frisson que suas cravadas impulsionavam por toda a liga. Não que não o apreciasse. Diferentemente de LeBron, que evitou essa farra desde sempre, topou na hora participar do torneio de enterradas do All-Star Weekend, com direito a um salto (masomeno) sobre um carro. Contudo, ao contrário de diversas maravilhas atléticas que a NBA viu surgir e desaparecer rapidamente, por anos e anos, o astro do Los Angeles Clippers em nenhum momento parou de trabalhar, de dar um duro danado para expandir seu jogo, para equiparar suas habilidades com a bola ao que produzia enquanto força da natureza. “Acomodação” é um termo que definitivamente não faz parte de sua rotina diária. Gregg Popovich, Tim Duncan e Tiago Splitter viram isso de perto. Agora é a vez de Kevin McHale, Dwight Howard, Josh Smith e Terrence Jones se virarem contra ele.

“Você se lembra de ouvir que tudo o que ele fazia era só enterrar. Agora ele é um grande passador. Pode realmente arremessar. Está defendendo. O que as pessoas estão vendo é seu jogo inteiro, mais aspectos de seu jogo”, diz Rivers. O curioso? O treinador, mesmo, reconhece que, a despeito do brilhantismo de seu pupilo, ele ainda está longe de ser unanimidade, sabe-se lá por qual razão. “Acho que o crescimento dele vai ganhando as pessoas. Ele é daqueles gostos que você adquire com o tempo. Mas não acho que se importe. Ele quer se tornar um grande jogador.”

Sem limites

Existem atletas sérios, comprometidos com sua carreira, e existem os Blakes Griffins da vida. Uma classe ainda mais restrita de gente obcecada em se tornar melhor, para o bem ou para o mal, atropelando – no seu caso, literalmente – quem cruzar seu caminho. O mesmo Kobe faz parte desse grupo. Karl Malone e Ray Allen são outros que vêm à mente. O ala-pivô é daqueles que leva bem a sério essa história de “testar seus limites”. Não se trata de mera retórica, como nos conta Ken Berger, da CBS Sports, em matéria cheia de detalhes impressionantes. Essa abordagem de entrega não se restringia aos treinos técnicos. Mesmo um superatleta como ele poderia melhor o condicionamento físico.

Em sessões que poderiam começar antes mesmo das 7h da manhã, o jogador e seu personal trainer Robbie Davis se empenharam em fazer diversos exames durante… hã… o que seriam suas férias, para tentar decifrar seu metabolismo. “O objetivo principal de Davis era encontrar a medida de referência de como o corpo de Griffin usava o oxigênio em sua capacidade cardiovascular máxima e em qual ponto específico o consumo de oxigênio começava a cair em resposta ao seu treinamento”, escreve Berger.

No estudo, notaram primeiro o óbvio: que ele se saía muito bem em situações de rápida explosão. Depois, a principal descoberta: que tinha dificuldade para se restabelecer, se recompor após esse arranque. Davis ainda se empenhou em medir o quanto em geral duravam as ações sem interrupção em quadra e o quanto levavam as paralisações. Com tantos dados acumulados, percebeu que as necessidades do cliente eram anaeróbicas. Assim, pôde preparar um método de treinamento específico para controlar o batimento cardíaco. Hoje, ele consegue ser agressivo de maneira incessante em quadra – mesmo depois de ter perdido 15 partidas na temporada regular devido a uma infecção bacteriana no cotovelo, que pediu intervenção cirúrgica. Isso é um problema para qualquer defesa, especialmente para um San Antonio Spurs que tinha em sua rotação interior um Duncan de 39 anos, um Tiago Splitter fora de ritmo e com movimentação limitada e um Boris Diaw que jamais fica em sua melhor forma.

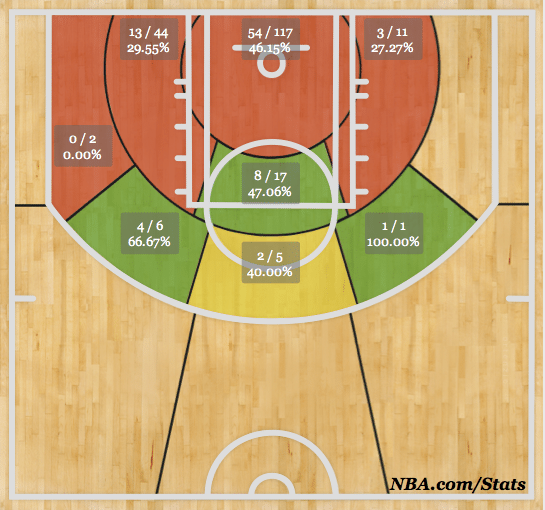

O problema fica ainda mais grave quando o mero dunker se transforma num autêntico craque, numa arma ofensiva completa. Quando não estava experimentando com Davis, Griffin poderia ser facilmente encontrado no centro de treinamento do clube. O ganho mais evidente de fundamento aparece no arremesso. Dos nove setores computados pela NBA dentro do perímetro de dois pontos, em sete o astro tem nesta temporada um aproveitamento dentrou ou acima da média. Algo impensável para o novato de cinco anos atrás, quando acertava apenas 29,8% de seus arremessos num raio de 3 a 5 metros da cesta, enquanto na faixa de média distância, de cinco metros até a linha de três pontos ficava em 33,5%. Na campanha 2014-2015, esses números saltaram para, respectivamente, 38,3 e 40,4%. Foi uma evolução gradativa, consistente.

“Dois anos atrás, ou mesmo um ano, não teria a confiança para tentar aquele arremesso de três no estouro do cronômetro”, conta o ala-pivô em um artigo na tribuna dos jogadores, a Player’s Tribune, espaço cada vez mais utilizado pelos astros da NBA para que possam contar sua história sem filtros. Ou melhor: com os filtros que lhes convêm. Ele se referia a um chute vencedor contra o Phoenix Suns, no Staples Center, com uma certa dose de sorte, é verdade. “Li alguns textos falando sobre como mudei meu arremesso este ano. Mas não é tão simples assim. Na verdade, tenho trabalhando em mudar minha técnica já há uns três anos. Quando sua memória muscular está tão arraigada a uma certa forma de arremessar, leva anos para mexer, trocar as diferentes partes do movimento de lançamento. Já fiz mais de 250 mil chutes com meu treinador de arremesso, Bob Thate, nesses três anos, com o objetivo de reprogramar meu cérebro. Isso dá aproximadamente uma média de 300 chutes por dia só de média distância. O Bob dizia: ‘Como se constrói uma mansão? Tijolo em cima de tijolo’. É como a Apple lança suas versões do iPhone. A cada ano trabalhamos e trabalhamos para acrescentar novos elementos no chute.”

O título do artigo é: “Por que ele não está enterrado mais?”, claro.

Tão longe, tão perto

Em suas primeiras quatro temporadas, Griffin teve média de 2,54 de cravadas por partida. Neste último campeonato, caiu para 1,25, menos da metade. Isso é um reflexo óbvio de sua preocupação em expandir horizontes, se arriscando cada vez mais longe da cesta. Até porque, para castigar o aro, DeAndre Jordan já causa estragos o bastante. Também consegue se preservar um pouco. Está certo que, por vezes, o ala-pivô se enamora com seu chute de média distância, ameaça ainda bem menor do que em suas investidas rumo à cesta. Por outro lado, não é que sua presença na cabeça do garrafão signifique apenas tijoladas. Não só ele melhorou sua pontaria, como também tem tomado decisões mais sagazes com a bola. Hoje, uma estimativa de 26,2% de suas posses de bola terminam em assistência, subindo de 16,6% da temporada 2011-12. A predisposição para o passe sempre esteve lá. Só está mais refinada agora, ajudado também pelo espaçamento que os chutes de JJ Redick, Jamal Crawford e Matt Barnes propiciam.

Em termos de eficiência, o torcedor do Clippers já viu seu xodó produzir mais em patamares mais elevados. De qualquer forma, a queda no rendimento não é tão expressiva. Além do mais, antes mesmo dos playoffs, o time vem colhendo resultados, tendo o sistema ofensivo mais eficiente do campeonato. Nos playoffs, então, as coisas ficaram bem mais óbvias. “O que ele está fazendo agora não precedência na história da liga, e confio que ele vai continuar jogando nesse nível”, afirma Redick.

Depois de somar dois triple-doubles contra o Spurs na primeira fase, ajudando a derrubar os atuais campeões antes de um ato heróico de Chris Paul, Griffin teve uma atuação ainda mais impressionante na abertura da semifinal do Oeste. Enfrentando um Houston Rockets que vinha de seis dias de descanso, com CP3 fora de combate, Griffin tomou conta do jogo, com 26 pontos, 13 assistências e 14 rebotes, o terceiro triple-double nos mata-matas, ficando atrás apenas dos quatro de Rajon Rondo em 2012 e de Jason Kidd, em 2002, nas últimas 20 temporadas. O segundo tempo em especial foi um primor, com 10 pontos, 10 assistências e 8 rebotes. Griffin se tornou o armador de fato em quadra, levando a bola para o ataque em diversas ocasiões, em transição ou não. Em situações de meia quadra, chamava a marcação dupla e não se incomodava de modo nenhum, servindo ao seus arremessadores, ou simplesmente ignorando a defesa reforçada para pontuar por conta própria. “Blake foi simplesmente sensacional”, disse Doc Rivers. “Insisti com ele… Chegou uma hora em que ele parou de olhar para a cesta. Disse para ele que precisávamos que ele fizesse tudo em quadra. E ele fez.”

Foi tudo, mesmo.

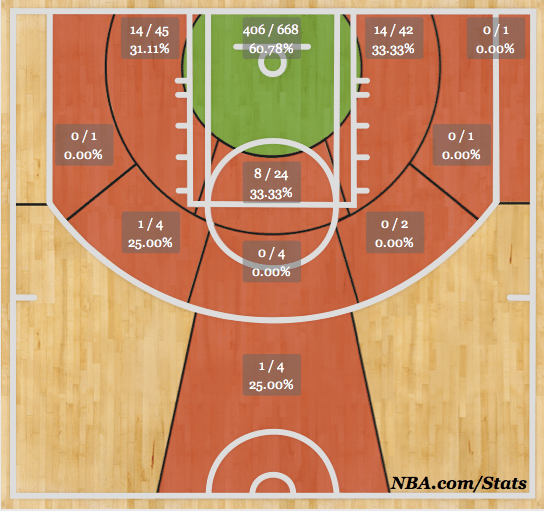

Nesse embalo, se juntou a Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Duncan como os únicos jogadores a conseguir pelo menos 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em quatro jogos seguidos de playoffs. A sequência se encerrou nesta quarta, com a derrota para o Rockets de 115 a 109. Nesse jogo, ele foi limitado a quatro passes para a cesta. Ah, vá. Ele terminou com 34 pontos e 15 rebotes, acertando 13 de 23 arremessos, em 41 minutos. No primeiro tempo, com uma vitória parcial, foram 26 pontos:

Griffin é quem mais deu assistências até o momento nos playoffs, com 65 no total. Sua média de 7,7 é a quinta, enquanto os 18,8 pontos que ele cria com seus passes consta em segundo numa lista encabeçada por John Wall. Em rebotes, é o segundo em média, com 13,4, atrás apenas de Dwight Howard. Ele também é o jogador mais acionado por seu time, com 105,9 toques por jogo, criando especialmente a partir da quina do garrafão. “Digo ao Blake que a cada noite ele é o cara em quadra. Não importa quem esteja jogando, ele é o cara. Ele se tornou isso, e obviamente você pode notar sua maturidade. Quando jogadas boas ou ruins acontecem, ele se mantém concentrado. Está deixando tudo em quadra”, afirma Jamal Crawford.

Amar ou odiar

De todos os dados em que o ala-pivô aparece entre os primeiros colocados, porém, um obviamente não surpreende: é o segundo em faltas recebidas, com 7,4 por partida. Sim, sofre mais faltas que seu companheiro DeAndre Jordan, aquele das faltas intencionais, superado apenas por Dwight Howard (outra calamidade nos lances livres). Esteve sempre no top 10 dos atletas que mais apanham desde que entrou na liga, sendo o segundo em três campeonatos. Já está acostumado.

No começo, as pancadas tinham a ver com sua própria dificuldade nos arremessos. Com o tempo, porém, outros fatores pareceram mais preponderantes: de tão explosivo e forte, para brecá-lo só na falta, mesmo. E, para evitar que saíssem em um pôster ou num clipe – mais um clipe! –, passaram também a descer a marreta. Muitas vezes com prazer: parece haver um consenso nos bastidores da liga de que Griffin é uma figura antipática, que pede uma espécie de castigo. Já vimos o astro tomar boas bordoadas, mesmo, dos mais diversos adversários.

“Por que todo mundo na NBA parece odiar Blake Griffin?”, pergunta o Bleacher Report. “Por que os oponentes na NBA amam odiar Blake Griffin?”, pergunta o Washington Post. O SB Nation tenta explicar as razões de quadra para tanto ódio. Klay Thompson, cujo Golden State Warriors já se envolveu em algumas boas batalhas com o Clippers, conta o outro lado: “Ele é um cara legal fora de quadra, mas provavelmente… Digo… Apenas joga de modo bastante físico e meio que finge umas faltas”, afirma. “Ele balança um pouco o braço ao seu redor de modo que você possa levar uma cotovelada aleatória ou algo que não pegue muito bem para a maioria dos caras. É como se ele fosse um touro numa loja de bugigangas, meio fora de controle. E aí você o vê fingir algumas vezes e fica se perguntando como um cara tão grande finge tanto assim. Entendo como pode ser irritante, frustrante de jogar contra ele”.

Os companheiros de Griffin obviamente pensam o contrário. “Já disse a Blake que é maluco ser seu parceiro de time, vendo diariamente as faltas que ele recebe, as coisas diferentes que ele tem de assimilar. Ele se sacrifica tanto por nós. Ele poderia facilmente reagir e devolver em socos, entrar em briga, mas ele não faz. Não sei como ele consegue”, afirma Chris Paul. Já Matt Barnes está no time dos que entendem que o astro deveria retribuir as gentilezas em quadra. O que não assusta ninguém (risos). Depois de um incidente entre Griffin e Serge Ibaka em 2013, foi expulso de quadra ao sair em sua defesa:

Depois do jogo, porém, se manifestou frustrado. “Amo meus companheiros de time como se fossem família, mas chega. Não vou mais reagir em nome deles. Só perco dinheiro com isso”, escreveu no Twitter, com termos um tanto mais pesados ou chulos. Do seu lado, Griffin mantém – ou tenta manter – a compostura. O discurso é o correto: por que vou reagir, correr o risco de ser suspenso e atrapalhar minha equipe?

É algo que aprendeu desde cedo, nos tempos de colegial em Oklahoma. “O estado tem um monte de caras bem grandes, a maioria jogadores de futebol (americano), e havia muitos caras tentando muitas coisas para me parar. Eles tentaram tudo”, afirma. Ainda assim, o astro jura não entender qual característica sua seja tão instigante assim.

Por outro lado, o que mais incomoda o ala-pivô é o suposto desrespeito ou desdém pelo seu jogo. “Não posso dizer que não me importo muito com isso, mas agora apenas me dou conta do que é importante”, afirma a Ken Berger. “Sei que as pessoas vão dizer qualquer coisa não importa o que aconteça. Estou apenas concentrado em mim, me sentindo muito mais relaxado, confortável comigo, mesmo, especialmente na quadra. Isso não me afeta mais.”

Em entrevista a Mark Heisler, do Los Angeles Daily News, o atleta diz acreditar que nada do que ele faz é o suficiente para agradar ao público em geral, estando sujeito ao percepções generalizadas obre o que faz em quadra, com uma virada drástica dos dias de calouro-sensação para alvo mais visado. “É definitivamente uma montanha russa. Não estava muito preparado para o que aconteceu na minha primeira temporada, quando tudo meio que estourou rapidamente, aquele sucesso. E aí, acima disso, não estava preparado para o que viria a seguir. Foi praticamente uma virada de 180º, passando das pessoas que diziam que eu poderia fazer isso e aquilo e, então, de repente todos apontando o que eu não poderia fazer. Até hoje, parece que tudo o que ouço é sobre o que não consigo fazer.”

Essa declaração, no entanto, foi antes dos playoffs. Neste mata-mata, já não parece faltar muita coisa em seu repertório, por mais antipatia que a oposição sinta pelo astro. Agora o desgosto que ele causa vai muito além de uma cravada sensacional ou qualquer problema de imagem, e estão todos tendo de conviver com isso.